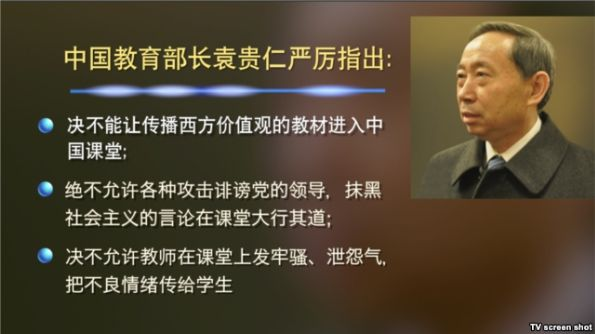

据说,最近有一个叫做袁贵仁的教育部长,不厌其详地教导他治下的教授,应如何选择教材,应如何说话,哪些话能说,哪些话不能说;而且激动之余不掩怒容。

世界之大,教育部长大概不少于一百个,似乎还未听说,有其他哪位教育部长能如此牛气冲天。

傲慢是德?

如何选择教材的问题,并非不感兴趣,但不妨后面再说。更让人关注的问题是:这位部长何以如此自信,竟然自认其智慧已经如此超群,足以代替全中国的教授思考,告诉他们如何解决最日常的工作与说话的问题。

同样不解的问题是:今日中国的教授何以如此低能,竟然与他们职业攸关的最基本的事情都不能自处,需要日理万机的堂堂部长来亲自教诲。

部长对教授真的就该如此说话吗?

更有甚者,部长大人还不屑于直接面对他治下的教授,教授们还不够资格或级别直接听到或读到部长的训词,甚至可能永远看不到这些训词,却又被要求不折不扣地执行!

说得轻点,这叫做傲慢,不折不扣的傲慢!

其他各国的教育部长如何,且不去管它。中国自民国至今,已有过数十位教育部长了,其中至少有一些人是今天人们还记得的。

陈立夫、朱家骅未必是获一致好评的教育部长,甚至经常被教授们骂为老官僚。但与当今这位才高气傲的袁部长比起来,完全可以说是谦卑至极了,至少他们绝对不敢公然在傅斯年、陈寅恪、刘文典、马寅初、闻一多、潘光旦等教授面前指手画脚。

至于民国第一任教育部长(那时称为教育总长)、至今仍受到普遍尊敬的蔡元培,对教授们的那份谦恭,就更不能为袁部长所理解,甚至以为不屑了。

或许,这些都是旧派人物,根本不值得新时代的袁部长效法!

士人的风骨,是一种被历史锤炼了几千年的文化传承。即使是王朝时代那些位高权重、气盖山河的宰辅卿相,也是懂得这一点的。换成现代的说法,这叫作知识分子的尊严,它价值几何,是任何不自外于人类文明的人该知道的。

袁部长本人也是知识分子,也曾是教授,是令人尊敬的哲学家,就其专业而言,是应当思考过人类的一切的人,他的那份尊严,不能不且应当得到维护。

但你就不能降下身段,平等地与教授们沟通吗?你所训示的那些事项,可曾与教授们讨论过;或者,至少象征性地征求过教授的意见?你真的觉得比所有的教授都高明?

我相信,北师大的人不会认为,他们的昔日同事袁先生是特别傲慢的教授。

令人不解的是,升任高官的教授,为何一定要换一付面孔?没有一付高人一等的训人面孔,没有一怒之威,难道就当不好教育部长?难道,傲慢才是教育部长所不可缺少的职业素质?傲慢真的是官德之所在吗?

恕我直言,中国高等教育的问题堆积如山:滥设专业、管理混乱、招生不公、行业腐败……。原以为我们的部长一门心思在处理这些问题,不舍昼夜,哪想到袁部长的心思集中在训导教授。

以袁部长的才气与精力,即使对教授们发一百条指示也无难处。

问题在于,身为部长,该如何定位自己,该以什么样的姿态服务于他的行业?这件事在所有现代文明国家都是不言而喻的,何以独独在我们这里变得如此奇特呢?如果连这样基本的问题都无法解决,请不要侈谈什么“办世界一流大学”了。

以法为据?

部长大人一定会理直气壮地说:这些就是我该管的,是我职责范围之内的事。但是,教授们也会说,这是他们自己的事。这样一来,就争不清了。

当然,谁还真的敢去与部长大人争论?部长的每一句话,教授们都只有照办的份。此处所说的争执,不过是以情理度之而已。即使如此,情理上的矛盾也是要解决的,否则天下教授何以心服?

幸而我们刚刚听说法治时代来临,法律途径不是唯一的出路吗?

让法律规定:哪一门课程的教材由部长决定,哪一种教材由国务院决定,哪一种教材由人大常委决定……。

让法律规定:哪些话不能说,说了将如何判罪。如果袁部长觉得有人批评他是大不敬,亦不妨立法规定:批评教育部长是有罪的,必须入刑!

让法律规定:哪些人不能批评。例如,明确规定某某部长不能批评,某某书记不能批评。只是,倘若某个被法律特别保护的高官,日后成了薄熙来,岂不惹出麻烦?

让法律规定:在课堂上哪些不能说。例如,不妨立法规定:文革是不能说的,三年大饥荒是不能说的,57年反右是不能说的……。不幸,人类有举一反三的本能,顺着上述思路思考下去,终有一天会觉得“反腐”也是不能说的!那时不知还有何话可说?

更重要的是,让法律规定:哪些事项属于教育部长的职权范围之内,哪些事项属于教授的职责范围之内,两者绝不混淆。例如,完全可以立法规定:就选择教材作出具体指示,就是教育部长的权力。这也使袁部长在发指示时更理直气壮。

或许,这样一来,不免会出现一些恶法。即使是恶法也行!恶法总比无法好,无法就必定无天,无天了还能活?

总之,要让任何事情都一决于法。只有这样,才能使教授们有所遵循,明白哪些事情是碰不得的;一旦犯事,该坐几年班房,也清清楚楚,没有人会抱怨言之不预。

即使发生争执也好办:大家都上法庭去,不要在纸面上咬舌头浪费时间。如果某件事法律不作规定,例如,经济学课程用什么教材,法无明文,那就对不起,教授们会自作主张,不妨采用萨缪尔森的《经济学》,那是国际公认的一流教材。如果你事后追究,那就只能在法庭上见了。

部长先生,你不觉得这样很好吗?你就赶快去草拟法案吧,只要人大通过你提出的法律,你就有了一件最强大的武器,不会有人敢于对抗法律的。今天这种众说纷纭的乱糟糟局面,我想你已经烦透了,只要有了法律,局面将立即改观。

可惜,大家都很明白,可敬的部长先生,是绝不会劳神去思考法律程序的。

实际上,打什么法律牌,本来就属于“那一套”,很有些异端的味道。

你见过几个行政主管在遇到难题时求助于法律?况且,事事依于法律,部长的权威安在?最主要的是,像“如何说话”“如何教书”这类事情,你叫人如何写出法律来?就是智商再低的人也明白,这些都是不能摆上司法台面的。

这个世界毕竟已不是中世纪,并非天底下除了天朝就只有四夷了;让那一百多个国家瞧着,总不是好事。“不能批评教育部长”这样的禁令,写在内部文件上还差不多,写进法律让世人品评,面子上就难看了。即使写在内部文件上也不行啊,电话通知一下不就行啦。

如此说来,法治的路子看来还不容易走。

老办法有效?

既然诉诸尊重教授与诉诸法律都走不通,那就只有硬下心来走老路子了。

这意味着,一级一级地传递部长的指令,直至将警告送达每个教授:照此行事,否则后果自负!如果仍然有人不听话,则严惩不贷:批判、处分、解雇、送班房。

这一套从来就管用,今天也没有理由不管用。而且会立竿见影:几乎所有的人都会立即乖乖就范,该闭嘴时闭嘴,该照办时照办,从此天下太平,部长大人将高枕无忧。

能不这样吗?毕竟教授们都是吃袁部长的饭,谁真的敢砸袁部长的锅?一旦没了饭吃,你到哪儿理论去?这点常识大家都懂的,部长大人不必担心老办法不顶用。

但以部长的睿智,不可能看不出可能有两点小麻烦。

首先,真要是铺开这一套老办法,明眼人立即就会说,这不是文革的故技吗?

尽管多年来禁止谈文革,一些人似乎也淡忘了文革,但一旦尝到痛楚,是不可能不记起文革的。可能你会说,联系文革又有什么了不起?就是用文革的方法,你还能怎么样?

这种话关起门来说说或许无妨,但毕竟拿不到桌面上来。记住,现在已经是21世纪了,过分倒退是危险的!其实,这个道理部长比他人更清楚;否则,就不致那样小心,连个讲话也不愿发书面通知了。

文革固然不准公开评论,似乎威风犹在,但谁都知道文革那一套并不光彩,实际上臭不可闻!

其次,如果老办法效果太显著,许多教授,尤其是年轻教授恐怕头脑中就会开始转动了:是不是该用脚来决策了?

袁部长信息灵通,比普通人更清楚,现在的年轻人对于用脚作决策,既没有多少顾忌,又反应敏捷办法多端,没什么难得住他们的。

近年来,多少最优秀的年轻学者远走高飞,并非完全是利益驱动,不少人仅仅是追求一个更舒心的环境。如果,袁部长治下因此而少了几个年轻才俊,你真能毫不在乎吗?但历史是要记录在案的啊。

载入历史的教育部长已有数十位了,其中大多数几乎湮没无闻。但人们毕竟记住了受人尊敬的蔡元培;在另一个极端,人们也记住了1990年代的那一位。

袁部长自然是极明哲之人,对于自己的历史地位,应当有很高的期待,你希望以什么形象被历史记住呢?

那一套?

说了这许多,根本还未涉及实质问题:部长与教授的意见究竟有何差异?细说起来话长,简而言之,倒也不复杂:部长决心禁止“那一套”,而完全不用“那一套”,教授们简直不知道还如何能吃教书这碗飯。

今天,袁部长端着金饭碗吃教育部的饭,大概已不记得你在北师大的老饭碗了。

如果你有朝一日——纯粹是假设——重端哲学饭碗,你能完全离开“那一套”吗?如果完全避开笛卡尔、康德、黑格尔、马赫、罗素、波普尔……,我不知道,袁部长将如何讲哲学。难道仅需读《易经》与《道德经》,即可登上世界哲学顶峰?

经济系的学生,如果只读《盐铁论》、经济改革的党内文件,而不读亚当·斯密、马克斯·韦伯、凯恩斯、弗里德曼、熊彼特……,我不知道,他们的经济学知识,如何能够应付21世纪这个空前复杂的世界。

中国不曾有过自己的社会学。社会学的学生如果不读斯宾塞、韦伯、孔德……,那么,就无书可读了,他们该改易专业吗?

法学院的学生不看罗马法,不看拿破仑法典,不看边沁、孟德斯鸠,难道尽去读《唐律》、《清律》、民国的《六法全书》?这样就能培养出有世界视野的法学家?

学世界史的学生该有什么样的读书计划,就不必说了。学中国史的学生只需读二十四史吗?根本没有看过国外文献,对于境外文明的历史一无所知的人,能够真正透彻理解中国历史吗?如果能,历代士人早已将中国历史研究透彻了,还需今天的历史专业干什么?

你会说,学古汉语的学生,总算完全不必啃那该死的洋书,只需埋头于故纸堆就够了。未必!你至少得研究一门外语吧?否则,你何以得知汉语在世界主要语言中的地位?你也根本不可能知道,当代语言学如何进行语言分类,汉语属于哪一类,与其他语言有什么亲缘关系。你不认为这些都很重要吗?

够了。如果已有这许多举证之后,部长大人依然坚持认为,断然不能用那该死的西方的东西,“那一套”就是不行!那么,就只能承认,部长的逻辑是完全无法理解的。

生活在21世纪,还如此费劲去争辩,哪些西方的东西是可用或无害的,实在是一件荒唐可笑的事情。“西方”这一概念本身,就已经非常可疑了。

李嘉诚这个地道的东方人,几乎已买下了1/3个英国;一些欧洲国家,已住着近1/5的十分非西方的穆斯林,而且几乎有一半的非白人婴儿;在美国的大学教室中,至少坐着1/3的非白人;好端端地活在东方土地上的日本,已被列入“西方七国”之内,似乎并未亡国灭种;在新加坡、马来西亚、印度这样的东方国家中,西方的英语畅通无阻;全球都流行着夹克衫、牛仔裤,而传统的中国“汉服”“唐装”则几乎绝迹——这样一个越来越浑然一体的世界,只有袁部长这样深奥的哲学家,才始终分得清“西方”与“东方”。

但你的下一代——或许现在就已经在某个西方国家学习、创业——会认同如此狭隘的观念吗?

好了,这些全都是废话,不必说了。只有一点务必请教部长兼哲学家:

你反复强调的马克思主义,究竟归属于“西方”还是“东方”?究竟是“这一套”还是“那一套”?