南唐

晚唐词人多入孟蜀,或狭亵歌姬,或忧思故土,温韦之外,无甚可取。花间游戏能救世济民、安宁天下焉?此亦二主、正中所不及也。然则南唐词章纯真精炼、蕴涵深远,比之温韦更上一层。词之道既二、三百年,至此方豁然开朗,南唐之力也。

词至李后主而境界始大,遂变伶工之词为士大夫之词。——王国维《人间词话》

南唐中主李璟伯玉及子南唐后主李煜重光合称二主,论者多以为后主尤佳。冯延巳正中者,中主臣僚之首,舞文弄墨自与中主相得。《时贤本事曲子集》云:“延巳有‘风乍起,吹皱一池春水’之句,元宗尝戏延巳曰:‘吹皱一池春水,干卿何事?’延巳曰:‘未如陛下“小楼吹彻玉笙寒”也’”此实南唐词之要害——融情入景,以景写情。

菡萏香销翠叶残,西风愁起绿波间。还与容光共憔悴,不堪看。

细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨,倚阑干。

——李璟《摊破浣溪沙》

中主词今存者唯四,皆情景和谐之作。“菡萏香销翠叶残”斯起于夏暮、秋至。荷花称“菡萏”、荷叶名“翠叶”,乃变俗入雅。俞平伯曰:“‘容’或作‘韶’。韶光者景,人与之共憔悴,是由内而及外也。容光者人,与之共憔悴,是由外而及内也。取径各异,今以‘容光’为正耳”,极是。触景生情,是兴于景而动于心,不可混淆也。“不堪看”妙用叠音,读来深沉忧郁,喷薄而出。上片秋愁涌起,下片悲远怀人。边塞遥远不可即,惟吹笙而已。诗曰:“七月流火,九月授衣”,寒秋即至,未知远人安好与否。泪珠有限而恨无穷极,独倚阑干。是词珠圆玉润、风华绝代,我谓词至中主已大矣!

后主无人不知,毋庸赘言。亡国前“云鬓裁新绿,霞衣曳晓红”,入宋后“自是人生长恨,水长东”,多率真自然、文章天成,一代词宗,名副其实。

北宋前期小令

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台,夕阳西下几时回。

无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

——晏殊《浣溪沙》

小令颇近诗,晏相公《浣溪沙》词,若连成一片,便是唐人乐府。何况《浪淘沙》本是七绝,《瑞鹧鸪》亦不过七律而已。北宋前期词人张先、晏殊、欧阳修等,皆长于小令,不见长调。

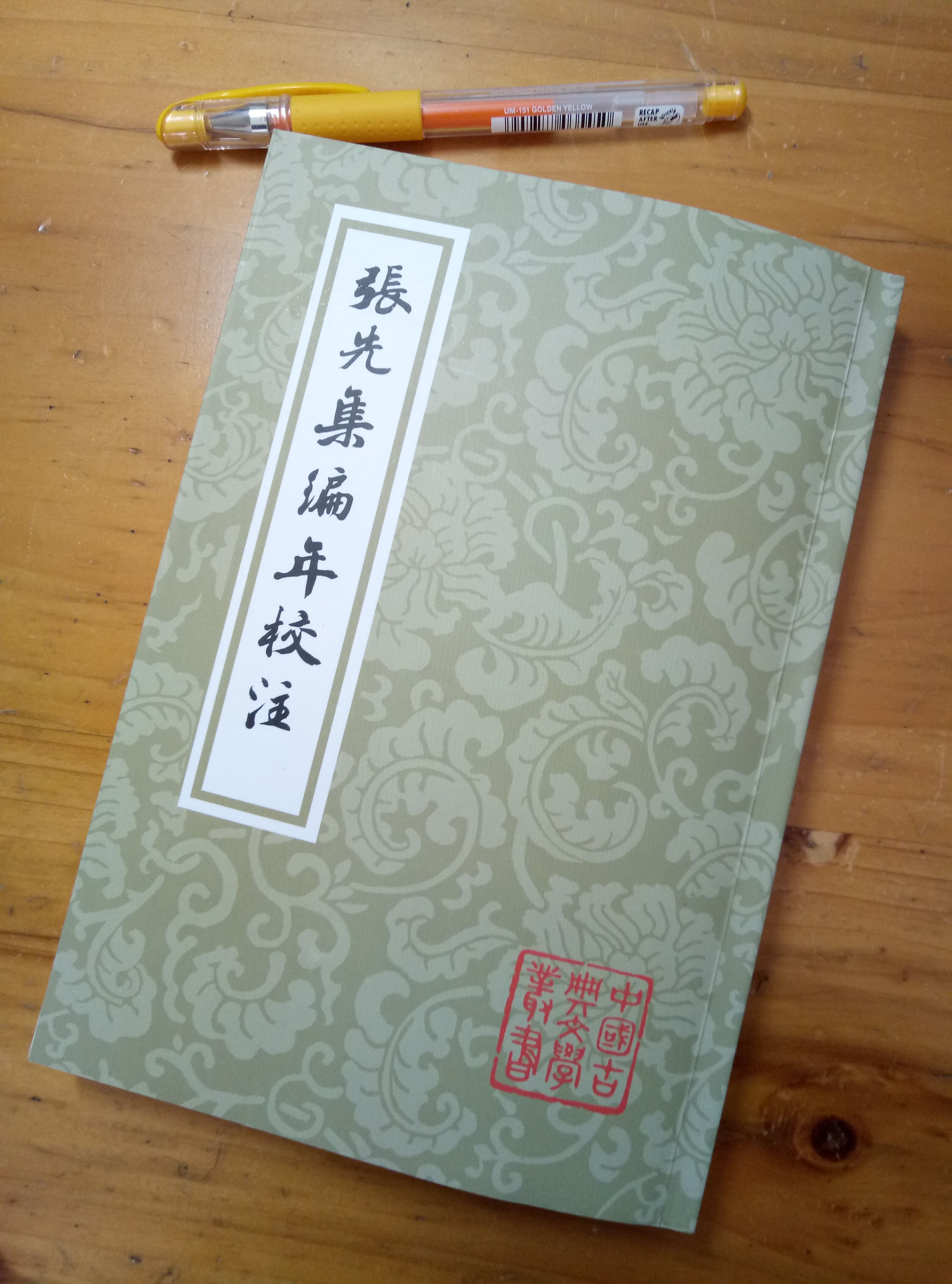

张先子野公兼善诗词,而词名犹胜。同时代人叶梦得言:“俚俗多喜传咏先乐府”。张先与柳永齐名。二人皆熟谙音律,能自创新调,其一也;《张子野词》、《乐章集》俱按宫调编排,今唯此二者犹存唱本面目,其二也,亦知当时传唱之盛。子野初以《行香子》词有“心中事,眼中泪,意中人”得“张三中”之号。后子野自举生平得意之作有三,曰“云破月来花弄影”、曰“娇柔懒起,帘押残花影”、曰“柳径无人,坠风絮无影”,世称“张三影”。

水调数声持酒听。午醉醒来愁未醒。送春春去几时回,临晚镜。伤流景。往事后期空记省。

沙上并禽池上暝。云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯,风不定。人初静。明日落红应满径。

——张先《天仙子》

欧阳修永叔公文名超卓,而以词为诗余。晚年,自取平生佳作编《六一居士集》,其中无一字属词。欧阳永叔之矛盾,即北宋前期文坛之矛盾——何为词?孰为乎词之地位?本文上篇尝引诗曰:“诗言志”,中国文学向以言志为正。志安在焉?在于兼济天下。契丹虎视东、北,西夏崛绩在侧,北宋学人无不以南唐后主为鉴,雕鞍游冶、淫词艳曲,其罪之矣。此亦柳永不为士人所重故。及至苏、秦辈,党争纷起,政局浪荡,有纵情山水以自保、混迹市井而求仁者,抒情小词方成其道。

清晨帘幕卷轻霜。呵手试梅妆。都缘自有离恨,故画作,远山长。

思往事,惜流芳,易成伤。拟歌先敛,欲笑还颦,最断人肠。

——欧阳修《诉衷情》

然则顾随以为“六一,继往开来。此四字是整个功夫”,颇有见地。欧词承五代之风,多香艳之作,而描画传神,远胜温词之堆砌名物、敷弄色彩。“都缘自有离恨,故画作,远山长”较之“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟”真云泥有别。

平山阑槛倚晴空。山色有无中。手种堂前垂柳,别来几度春风。

文章太守,挥毫万字,一饮千钟。行乐直须年少,尊前看取衰翁。

——欧阳修《朝中措·送刘仲甫出守维扬》

维五代词有近《朝中措》者乎?永叔亦开词作题材、意象之先。我《当时面色欺春雪》文中尝用淮海《望海潮》:“最好挥毫万字,一饮拚千钟”即出于是。

题外话:

一个小常识,中国诗词中“看”字一律读阴平,也就是第一声。名句如“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”。读律诗如“晓月行看堕,春酥见欲消”(仄仄平平仄,平平仄仄平)更易知。

在中国要找到能读T.S.艾略特、E.庞德乃至于马拉美、勒内·夏尔的同好实属不易,除了诗歌不宜翻译之外,尚与大多数中国现代读者喜好抒情诗有关。

实际上无论中西诗歌,都不尝以抒情为正。于中国,文学从一开始就和政治难舍难分,我们今天能读《诗》还多亏了采风。在古希腊,荷马史诗意在告诫、说理、记史、叙述,人类和神明的情感情绪皆自然涌现、不问便知,何用专门抒发,萨福诗(我很喜欢)在希腊亦非正道。至于罗马,现代中国人大多知道维吉尔《埃涅阿斯纪》,那是史诗。真正的抒情诗人卡图卢斯、普罗佩提乌斯之类,非拉丁文学爱好者则恐怕闻所未闻——但丁文名亦远胜彼特拉克。

可是不知道哪里出了点偏差,西方貌似始终兼顾义理和抒情。莎翁戏剧和十四行诗并重便是一例。其实杜甫亦然,我最爱杜诗(最高级,没有之一),部分原因便是杜诗“融混一体”,“愿得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”是天下与我同一的最佳写照。

大概那个偏差是在宋朝?我推测,是宋词的审美特性重新塑造了中国人的诗歌观念。

这样一来,就至少有三个问题。

1.(现代)(大多数)中国人是不是偏爱抒情诗,而缺乏阅读史诗、叙事诗等各种长诗和义理诗、讽刺诗等非抒情短诗的能力;

2.如果1成立,那么它从何而来,是不是(主要)由于宋词的影响;

3.如果2成立,那么宋词为什么可以造成这样的影响。

以上希望和诸君共同讨论。

另:本人缺情人一只!求带飞!