이름을 써주신 @tata1 님 고맙습니다.

Today I'm going to talk about science. Yes, you heard me right. Science, not English. To be honest with you, I don't know much about science. I have read only a handful of science books: The Universe in a Nutshell, A Brief History of Time - from the big bang to blackhole, and The Accidental Universe.

The reason why I want to talk about science today is that I want to write a bookreview about The Accidental Universe. In order to discuss the book, I have to mention a few scientific knowledge such as uncertainty principle, Schrodinger's cat, and wave-particle duality. To integrate these facts in a bookreview will make it intolerably long, so I'd like to explain some scientific facts, mostly modern quantum physics, and write my bookreview tomorrow. As I said before, I'm not a science expert. But I'll try my best to explain science as easy as possible. By the way, this post is written in Korean. To write a science post in English would make my brain overwork. ;-)

과알못이 과학에 대해 글을 쓰게 된 이유

오늘은 현대 물리학에 대한 이야기를 해보려고 한다. 잘못 들은 거 아니다. 영어가 아니라 현대 물리학 맞다. 과학에 대해서 잘 알지도 못하는 과알못이 과학 이야기를 하다니, 내가 미쳤나 보다. 하지만 어쩔 수 없다. 독후감을 써야 하니까.

내가 독후감을 쓰려고 하는 앨런 라이트먼의 "엑시덴탈 유니버스"에는 당연하게도 과학 특히, 현대 물리학 이야기가 나온다. 그런데 책의 주목적이 ‘인류의 과학 발견과 이론을 소개하는 것’이 아니기 때문에, 여러 가지 과학 이론을 시간과 정성을 들여 충분히 설명해주고 있지는 않다. 평소에 과학에 관심이 많은 사람이라면 읽는 데 별 무리가 없겠으나, 과학과 담을 쌓고 산 사람이거나 학교에서 배웠던 내용이 기억 너머로 아스라이 사라져 버린 사람들이라면 진도가 팍팍 나가지는 않을 것 같다.

그건 독후감을 쓰는 입장에서도 마찬가지다. 책의 내용에 대해 평을 하자니, 현대 물리학의 업적들에 대해 언급을 해야만 한다. 하지만 이론들 이름만 나열하고 지나가면 이 책에 대한 진가를 알 수가 없을 것 같았다. 그래서 우선은 내가 아는 선에서 과학 이야기를 잠깐 풀어쓰고, 책에 대한 독후감은 내일 올리려고 한다. 혹시나 오해를 하실까 봐 말씀드리는데, 과학 이야기를 연재하는 건 아니다. 그럴 지식도 없다. 단지, 독후감 하나 쓰기 위해 알고 있는 약간의 지식을 풀어놓는 것뿐이다.

오늘 여기에서 여러분께 알려드릴 내 과학지식의 원천은 20년 전 대학 교양수업과 교양서적 3권(그나마 2권은 언어만 다르지 같은 책)이 전부다. 이곳에 과학 전문가분들이 많으신데, 이런 얄팍한 지식으로 과학 이야기를 쓰려니 무척 떨린다. 청심환이라도 먹을 걸.

이제 종잇장 같은 얇은 지식을 집대성해서 현대 물리학, 특히 양자역학에 대한 이야기를 할 텐데, 혹시 틀린 부분이 있다면 너그럽게 댓글로 쪼아주시기 바란다.

댓글 확인하러 올 때는 청심환 먹고 오겠다.

출처: 교보문고

내일 독후감을 쓸 책. 과알못에게 뜬금없이 과학 이야기를 쓰게 만든 문제의 장본인.

요상한 양자역학의 세계 - 불확정성 원리

현대 물리학은, 특히 그중에서도 양자 역학은 우리의 직관과 어긋나는 현상을 '사실'이라며 들이미는 일이 많다. 알면 알수록 어처구니없는, 요상한 현상들이 '엄연한 과학적 사실'이라는 건 이미 밝혀진 일이다. 도대체 뭐가 그렇게 어처구니없고 요상하냐고? 우선 첫 번째로, 양자역학의 "불확정성 원리"에 대해 알아보자.

"불확정성 원리"에 의하면 우리는 어떤 ‘입자의 정확한 속도와 위치를 동시에 알 수 없다’. 즉, 어떤 입자가 ‘이런 속도를 가지고 이런 위치에 있다’고 확실히 말할 수 없다는 거다. 게다가, 그 입자의 속도를 정확하게 측정하면 할수록 위치는 더 부정확하게 되고, 위치를 정확히 파악하면 할수록 속도는 더 알 수가 없게 된다.

입자라고 하면 좀 어렵게 느껴질 수도 있으니 입자를 사람에 비유해서 설명하도록 하겠다. 타타님께서 따님이신 마니님(오늘은 @manizu 님이 입자!)이 어디에 있는지 찾고 있다고 가정해 보자. 마니님의 속도를 정확히 파악해서 아, 이 정도면 자전거를 타고 가고 있군, 하고 알게 됐다. 한데 속도를 정확하게 측정했더니 위치가 어딘지 알 수가 없다. 강남에서 자전거를 타는지, 부산에서 자전거를 타는지, 속초에서 자전거를 타는지 모르겠는 거다. 이래서야 마니님을 찾을 수가 있나! 그래서 이번에는 위치를 파악해봤다. 아하, 알고 보니 제주도에 있었군! 그런데 위치를 파악하고 났더니 이번엔 속도를 알 수가 없다. 걸어 다니는지, 차를 타는지, 비행기를 타는지. 비행기를 탔다면 벌써 제주를 벗어났을 테니, 제주도라는 위치를 아는 건 쓸모가 없게 되는 거다. 아, 도대체 어디로 튈지 모르는 마니님 아니, 입자는 어디에서 어떤 속도로 움직이는 걸까?

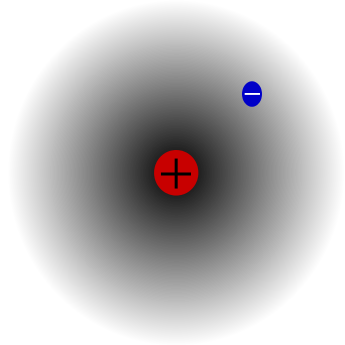

내가 중고등학교 때 배웠던 원자의 모형은 이런 것이었다. 가운데에는 핵이 있고, 그 주위를 전자가 일정한 궤도로 빙글빙글 도는 것. 마치 행성들이 태양의 주위를 도는 것처럼 말이다. 하지만 양자역학에 의하면 이런 하나의 궤도는 없다. 전자는 어디에나 다 있을 수 있다. 전자가 특정 위치에서 발견될 ‘확률(probability)’만이 있는 것이다. 왜냐하면 그 전자가 어떤 위치에서 어떤 속도로 움직이고 있는지 정확히 알 수가 없으므로.

출처: 요기

그래서 사실 전자를 나타내는 그림은 이렇게 보인다고 한다. 일명 electron cloud. 전자가 발견될 확률이 더 높은 곳이 있고, 확률이 낮은 곳이 있겠지만, 전자가 이러이러한 궤도를 따라 핵을 돌고 있다고 말할 수는 없는 형태. 즉, 마니님의 집이 영종도에 있으니 영종도에서 발견(?)될 확률이 높긴 하나, 마니님이 항상 영종도에 있다고 말할 수는 없는 상태인 것이다. 그녀는 홍대에도 번쩍, 제주에도 번쩍, 해외에도 번쩍 하니까.

세상의 모든 것을 다 밝힐 것처럼 으스댔지만, 결국 인간은 작은 입자 하나가 어느 순간에 어디에 있는지도 알아내지 못한 것이다. 아, 위치 추적기라도 달아야 하나? -_-;;

이것도 요상하다! - 슈뢰딩거의 고양이

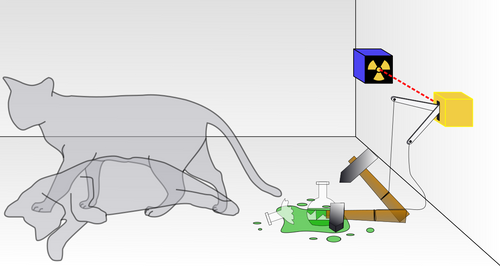

요상한 현대 물리학의 세계, 그 두 번째는 이름도 유명한 슈뢰딩거의 고양이이다.

출처: 요기

살아 있는 고양이와 죽어 있는 고양이. 관찰자가 존재하기 전까지는 어느 것이 진짜 현실인지 정해지지 않는다.

어려운 거 다 걸러내고 그냥 쉽게 요약해보자. 닫힌 상자 안에 고양이가 들어 있다. 이 상자에는 독이 든 병이 들어 있고, 망치가 병을 내리쳐서 깨뜨리게 되면 독이 새어 나와 고양이는 죽는다. 망치는 레버에 연결이 돼있는데, 그 레버는 복잡한 원자들의 활동으로 작동된다. 1 시간 후, 복잡한 원자들의 활동으로 레버가 내려간다면 망치가 병을 깨뜨려 고양이는 죽게 될 것이다. 반대로 레버가 내려가지 않는다면 고양이는 살아있을 것이다.

원자들의 활동은 너무 복잡해서 레버를 내리게 될지 아닐지, 우리는 예측을 할 수 없다. 우리가 알 수 있는 것은 단지 1 시간 후에 고양이는 살아있거나, 죽어 있거나 둘 중 하나라는 사실뿐이다. 그렇다면 1시간 후에 상자를 열지 않고 이 고양이가 살았는지 죽었는지 확실히 말할 수 있는가. 상자를 열어보면 확실하다. 고양이는 죽었거나, 살았거나 둘 중 하나다. 하나의 현실만이 존재한다. 하지만 상자를 열어보기 전까지는 고양이가 살아있는 현실과 죽어 있는 현실 두 개가 공존한다. 상자를 열어서 ‘관찰자’가 존재하기 전까지는 어느 것이 현실인지 정해지지 않는다는 것이다.

고양이가 살아있기도 하고 죽어있기도 하다니. 너도 옳고, 그도 옳고 하는 건 황희 정승 께서나 하실 말씀이지 0과 1로 확실하게 나뉘는 최첨단 과학의 세계에서 할 얘기는 아니지 않은가?

요상함의 끝 - 입자의 이중성

요상한 현대 물리학의 세계! 그 골 때리는 마지막 이야기는 바로 입자의 이중성에 대한 것이다. 자, 과학 얘기가 어렵다면 잠시 분위기도 전환할 겸 <태양의 후예>에 나왔던 유시진 대위 얘기를 해보자. 유시진 대위가 커다란 과녁을 향해 총을 쏘고 있다.

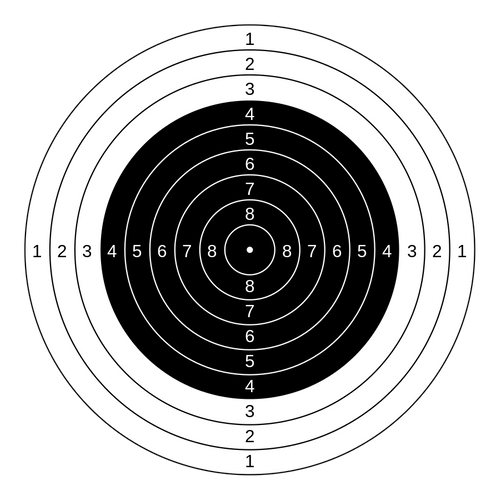

물론 우리의 유시진 대위라면 총알을 모두 한가운데에 적중시키겠지만, 알파팀 팀장인 특전사 대위에게 그건 너무 쉬운 것 아니겠는가. 그래서 조금 어렵게 만들려고 유 대위와 과녁 사이를 벽으로 가로막았다. 그 벽에는 가늘고 세로로 기다란 구멍이 뚫려 있어서, 유시진 대위가 과녁을 맞히려면 그 구멍을 통과시켜야만 한다. 유 대위는 총알을 하나씩 하나씩 천천히 쐈다. 그가 쏜 총알들은 모두 세로로 기다란 구멍을 통과해서 과녁에 한 줄 세로로 박혔다.

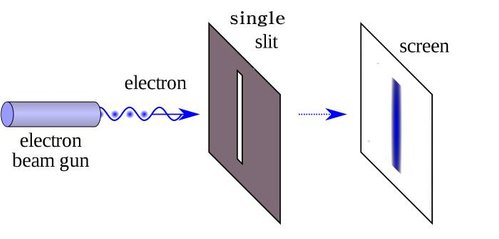

벽을 통과해서 과녁에 한 줄 세로로 박힌 총알들. 여기 그림에서는 총알이 아니라 전자총에서 전자 입자를 하나씩 쏜 것이다. 총알이건 전자 입자건 상관없이 과녁에는 세로로 한 줄의 흔적이 생긴다.

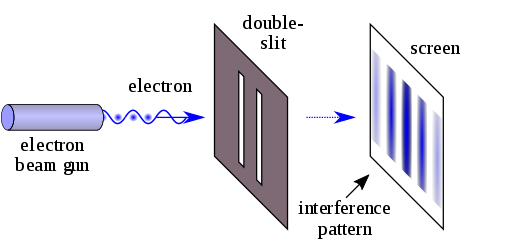

서 상사도 없고, 강모연 의사도 없고. 혼자라서 심심해진 유 대위는 원래 있던 벽의 구멍 옆에 또 하나의 구멍을 뚫었다. 벽에 세로로 기다란 구멍이 두 개가 된 것이다. 이제 유 대위가 쏜 총알은 첫 번째 구멍을 통과해서 과녁에 맞거나, 두 번째 구멍을 통과해서 과녁에 맞게 될 것이다. 즉, 나중에 과녁을 살펴보면 총알들이 세로로 길게 두 줄로 박혀 있을 것이다. 그런데 나중에 유 대위가 살펴보니 희한하게도 과녁에는 총알들이 여러 줄 세로로 박혀 있었다. 이게 어떻게 된 일인가. (그는 절대로 총쏘는 위치를 바꾸지 않았다)

출처: 요기

벽에 두 줄의 구멍이 길게 뚫려 있으면 총을 쐈을 때 그 뒤의 과녁에는 총알이 두 줄로 길게 박혀있어야 한다. 그런데 실제로는 이렇게 여러 줄이 박혀 있다. 아, 물론 이 그림은 유 대위가 총을 쏜 게 아니라 위 그림과 마찬가지로 전자총에서 전자를 하나씩 쏜 것이다. 전자도 총알처럼 구멍을 지나 뒤에 있는 스크린에 닿게 되는데, 이때 두 줄의 흔적이 생기는 것이 아니라 여러 줄의 흔적이 생긴다.

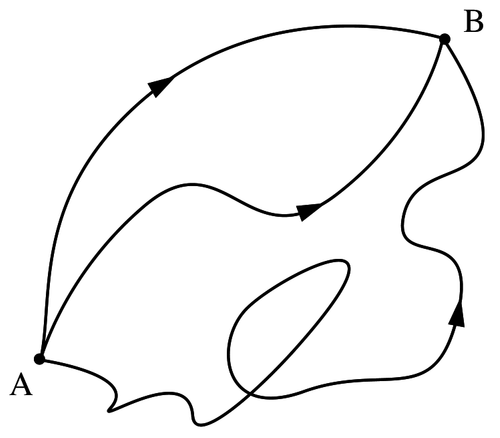

어리둥절해하는 유 대위 옆에서 이를 지켜보던 한 물리학자가1) 이렇게 설명해준다. 유시진 대위가 쏜 총알이 왼쪽과 오른쪽에 있는 두 개의 구멍을 동시에 통과해서 과녁에 맞았기 때문에 그렇게 여러 개의 세로줄이 생긴 거라고. 또한 하나의 총알이 두 개의 구멍을 동시에 통과할 뿐만 아니라, 총에서 나온 총알은 과녁에 도달하기까지 모든 경로를 동시에 다 거친다고 말한다. 그 말 뜻은 이렇다. 그가 쏜 총알이 오른쪽 구멍 쪽으로 가다가 방향을 바꿔 다시 왼쪽 구멍을 통과해서 과녁에 맞았는데, 그 같은 총알은 동시에 왼쪽 오른쪽 계속 갈팡질팡하다가 오른쪽 구멍을 통과해 과녁에 맞았으며, 심지어는 그 같은 총알이 저 멀리 안드로메다까지 날아갔다가, 아, 나는 ‘개념’이 아니라 한낱 총알이지, 하며 다시 돌아와서 왼쪽 구멍을 통과해 과녁에 맞았다는 것이다. 2) 이건 말이 안 된다. 전자 입자가 분신술을 쓰는 홍길동도 아니고 말이다. 이건 귀신이 곡할 노릇 아닌가? 그런데 양자역학에서는, 이게 말이 된다.

출처: 요기

A를 출발한 '하나의' 전자(유시진 대위가 쏜 총알)는 이동 가능한 모든 경로를 "동시에" 다 지나서 과녁인 B에 도착한다.

눈치채셨겠지만 유시진 대위 얘기는 내가 만들어 냈다. 이건 양자역학에서 아주 유명한 ‘이중 슬릿 실험’인데, 나름 재미나게 설명해보려고 아주 작은 전자 세계에서 일어나는 일을 우리가 경험하는 현실 세계에 접목시켜서 쓴 것이다.

이중 슬릿 실험은 다음과 같다. 일단 전자 입자 하나를 쏴서 가늘고 기다란 슬릿을 통과시켜 그 뒤에 놓인 스크린에 남는 흔적을 연구한다. 전자 입자를 하나 쏘고, 잠시 후에 또 하나를 쏘고. 마치 유시진 대위가 총을 한발 한발 쏘듯 전자 입자를 하나씩 쏘는 걸 반복한다.(충분한 시차를 두고 입자를 쏘기 때문에 발사된 전자 입자끼리의 간섭은 있을 수 없다.) 그러면 슬릿 뒤에 있는 스크린에는 당연히 한 줄의 흔적이 생긴다. 이번에는 두 개의 슬릿을 만들어놓고 전자 입자를 아까와 똑같이 하나씩 쏜다. 그러면 우리 생각에는 스크린에 두 줄의 흔적이 생길 것 같지만(왼쪽 슬릿을 통과하던가, 아니면 오른쪽 슬릿을 통과하던가 해서), 막상 스크린에는 여러 줄의 흔적이 생기게 된다. 말도 안 되는 일 같겠지만, 이건 ‘과학적’인 사실이다. 몇 백번, 몇 천 번을 실험해도, 누가 실험해도, 어디에서 실험해도 늘 같은 결과가 나온다. 이런 일이 벌어지는 이유는 전자 입자 하나가 두 개의 슬릿을 '동시에' 통과하기 때문에 벌어지는 일이며, 전자가 ‘입자’가 아니라 마치 물처럼 ‘파동’으로 움직이기 때문에 생기는 일이다.

출처: 요기

a에서 출발한 하나의 전자가 b와 c를 동시에 통과한다. 마치 호수 위에 돌멩이를 던지면 파도가 원을 그리며 퍼지듯이. 그러면 b와 c를 통과한 (하나의 입자에서 나온) 두 개의 파동이 서로 영향을 끼쳐서 뒤에 있는 스크린에는 여러 줄의 무늬가 생기게 된다.

잘 알다시피 파동은 높이 솟아오른 ‘마루’가 있고, 가장 낮은 ‘골’이 있다. 두 개의 파동이 만나면 어떤 일이 벌어질까? 어떤 부분에서는 마루와 골이 만나 서로를 상쇄시켜 파도가 없는 잔잔한 평지가 된다. 하지만 마루와 마루가 만나는 곳은 더 높은 마루가 되고, 골과 골이 만나는 곳은 더 낮은 골이 된다.

마찬가지로 왼쪽과 오른쪽 두 개의 슬릿을 동시에 통과한 파동은 서로에게 영향을 끼치게 된다. 그림에서 보듯이 마루와 마루가 만나서 더 높은 마루가 된 부분은 스크린에 여러 줄의 흔적을 남기게 된다. 이 ‘이중 슬릿’ 실험은 모든 물질이 ‘입자’이면서 동시에 ‘파동’이라는 것을 밝혀낸 단초가 된다.

입자가 당구공이나 총알과 같은 ‘입자’이면서 동시에 물과 같은 ‘파동’이라니. 한 개의 전자 입자가 두 군데의 슬릿을 동시에 통과한다니. 이런 말도 안 되는 일을 믿으라는 건가? 그런데 이건 엄연한 과학적 사실이다.

말도 안 되는 현대 물리학을 받아들이는 우리의 자세

내가 읽은 "엑시덴탈 유니버스"는 이렇게 얼핏 우리의 직관과 어긋나 보이는, 말도 안 되는 것 같은 과학의 발전을 보면서 이를 우리가 어떻게 받아들여야 하는지에 대해 논의하고 있다. 한 마디로 인문학자의 눈으로 본 과학의 발전이라고나 할까.

이 책의 저자 앨런 라이트먼은 과학자이면서 동시에 인문학자이다. 논리를 중시하는 서양에서 태어나 과학계에 몸담고 있으면서, 과학의 발전을 인문학자의 감성으로 풀어내고 있다. 이 책은...

...하고 더 말하고 싶지만 오늘도 글이 무척이나 길어졌다. 현대 물리학에 대한 기본 지식은 대충 주마간산 격으로 훑어봤으니, 독후감은 내일 이 시간에! :D

<< 각주 >>

1)

유시진 대위 옆에서 설명해주던 저 물리학자는 노벨 물리학상 수상자이자, 아인슈타인과 더불어 20세기 최고의 물리학자라고 일컬어지는 리처드 파인만(Richard Feynman)이다.

@leesol 이솔님께서 그려주신 리처드 파인만 그림.. 필요한 사람 누구나 가져다 쓰라고 하셔서 감사히 쓰는 중. :)

2)

아무리 재미있게 글을 쓴다고 하지만, 총알이 안드로메다까지 날아갔다 오는 설정은 너무 과하지 않느냐고 생각할 분들을 위해 "Elegant universe"라는 책에 나온 한 대목을 아래에 그대로 옮겨보겠다. (Elegant universe는 읽다가 너무 어려워서 포기한 책이다. 중간까지는 잘 따라갔는데 '초끈이론(string theory)'이 나오는 부분부터 어려워졌다. -_-;;)

Feynman proclaimed that each electron that makes it through to the phosphorescent screen actually goes through both slits. It sounds crazy, but hang on: Things get even more wild. Feynman argued that in traveling from the source to a given point on the phosphorescent screen each individual electron actually traverses every possible trajectory simultaneously. It goes in a nice orderly way through the left slit. It simultaneously also goes in a nice orderly way through the right slit. It heads toward the left slit, but suddenly changes course and heads through the right. It meanders back and forth, finally passing through the left slit. It goes on a long journey to the Andromeda galaxy before turning back and passing through the left slit on its way to the screen. And on and on it goes – the electron, according to Feynman, simultaneously “sniffs” out every possible path connecting its starting location with its final destination.

파인만은 스크린에 도달하는 전자들이 사실은 두 개의 슬릿을 동시에 통과한다고 주장했다. 미친 소리처럼 들리겠지만, 이건 약과다. 파인만은 전자가 출발해서 스크린에 도달하기까지 가능한 모든 경로를 동시에 통과한다고 주장했다. 전자는 부드럽게 날아가서 왼쪽 슬릿을 통과한다. 그 전자는 동시에 오른쪽 슬릿도 통과한다. 이번에는 왼쪽 슬릿으로 향하던 같은 전자가 갑자기 방향을 바꿔서 오른쪽으로 간다. 오른쪽, 왼쪽 갈팡질팡하더니 마침내 왼쪽 슬릿을 통과한다. 이번에는 바로 그 같은 전자가 안드로메다까지 멀리 날아갔다가 다시 돌아와서 왼쪽 슬릿을 통과해 스크린에 도달한다. 이런 경로를 끝도 없이 더 나열할 수도 있다. 파인만에 의하면 전자는 이렇게 출발점에서 도착점까지 ‘가능한 모든 경로를 동시에 통과한다’는 것이다.