.

.

드래곤볼 그림으로 다니던 초등학교를 제패하고 그 기세를 몰아 중 고등학교에서도 '그림 왕' 으로 군림했던 나는, 미대에 진학하고 두 가지 면에서 적잖게 당황하게 된다. 첫째로 영혼없는 손짓으로 아그립파 석고상만 팔천오백번 그리다 온 동기들이라 그런지 대부분 그림에는 도통 관심이 없다는 것이었다. 물론 '그림에 관심없는(혹은 없어진) 사람들이 미대에 진학하는 현실' 이 내가 다니던 대학뿐 아니라 모든 미대의 보편적 현상이라는 것을 훗날 알게 되었지만. 두 번째 당황스러움은 전시를 보고 오라는 수업 과제를 하기 위해 난생 처음 인사동을 갔을 때 경험했다. 어이없을 정도로 빈곤한 그림들이 뻔뻔하게 전시장마다 걸려 있었다. 좋은 점을 찾아보려고 아무리 위아래위위아래 번갈아 쳐다보아도 하나같이 구린 건 어쩔 수 없었다. 그런데 이게 바로 '현대미술'이라고 한다. 오 마이 갓. 난 이제부터 이런 걸 그려야 하나?

.

.

또 현대미술은 '말빨' 이라는 소리도 어디선가 주어들었다. 현대 미술은 난해하고 복잡하기 때문에 그림 그리는 사람도 '이론'을 알아야 한다고 했다. 그 유명하다던 앤디워홀의 그림은 내가 중학교 다닐 때 발가락에 붓 꽂아 그리면 가능했던 수준이었고, 위대하다던 바넷 뉴먼의 '뺑끼칠 그림'은 페인트 통과 롤러 붓만 있다면 우리 동네 슈퍼 아줌마도 거뜬하게 그릴 수 있을 듯 싶었다. 그런데 시뮬라크르가 어쩌고 숭고 미학이 저쩌고 전공 서적에서 머리 아프게 떠들어대니, 이런게 진정한 현대 미술인가!? 나도 그림보다는 일단 이론 공부를!? 하는 막연한 불안감을 갖으며 가끔 코 파면서 고민했다.

.

.

어느덧 3학년이 되었고, 본격적인 '크리틱' 수업이 시작되었다. 크리틱 수업이란 각자 작업한 그림을 공개적인 자리에서 '말'로써 증명해내야되는 자리였다. "그러니까 무슨 의미죠?", "그러니까 왜 그린거죠?" 라는 문답으로 흔히 시작되는 진행이 심화될수록 말문이 막힌 여학생들은 종종 울음을 터뜨렸고 남학생들은 슬며시 주먹을 불끈 쥐었다. 그 자리에서 가장 최악의 대답은 "그냥 좋아서 그렸어요" 였다. 아니, 이제 포스트 모더니즘도 회상하는 동시대에, 단지 좋아서 그렸다니? 그것은 그냥 자기 배설 아닌가요? 취미에요? 자위하는 것과 뭐가 다른가요? 이 시대에 아직도 이 그림이 '유효'하다고 생각하는 미학적 근거는 무엇이죠? ... 누구도 강요하지 않았지만 우리는 자연스레 그림을 시작하기도 전에 미학적 '개념'을 생각해야 했으며 그림의 '당위'를 세워야만 했다. 나 역시 미학 책을 열심히 뒤지다가 철학자 아도르노의 가장 멋있어보이는 말에 밑줄을 긋고, 그것을 주제 삼아서 작업을 시작하는 오류를 범하기도 했다. 물론 그 그림들은 학기가 끝나자마자 내 손으로 다 찢어버렸다.

.

.

프란시스 베이컨이 동시대 화가들에게 미치는 영향은 크다. 베이컨의 그림에 등장하는 '형상' 개념은 심지어 베이컨을 모르는 젊은 화가조차 직관적으로 모방할 수 있을 정도로 널리 퍼져 있다. 대표적으로 인터넷이나 전시장을 돌아다니다보면 이제는 누구나 사람 얼굴을 물감 범벅으로 '박살' 내는 작업을 흔치 않게 볼 수 있다. 대부분 베이컨이 시도했던 것을 겉핥기로 폼잡고 흉내내는 정도여서 나쁘게 말하면 '아류들' 이지만, 반대로 생각하면 그의 '영향력' 이라고도 말할 수 있다. 하지만 가장 마음에 드는 '베이컨의 미술 이론' 이라면, '몰라!' 다. 화가에게 그림이란 최초의 의도 정도만 어렴풋이 있을 뿐 그리다 보면 캔버스 속의 형상들이 지들 멋대로 자라난다는 것이다. 베이컨의 완성된 그림 중에 그가 완벽하게 의도했던 대로 완성한 그림은 하나도 없다. 심지어 작업하다가 잘 안풀리면 물감을 캔버스로 던져버리고 그 흔적을 말미암아 돌파구를 마련해간다. 그는 이런 우연적인 과정을 즐긴다. 따라서 베이컨은 "이것은 왜 그렸나요?" 라는 질문에 매번 "아.. 몰라! 어쩌다 보니 그렇게 됐어!" 라고 답할 뿐이다.

.

.

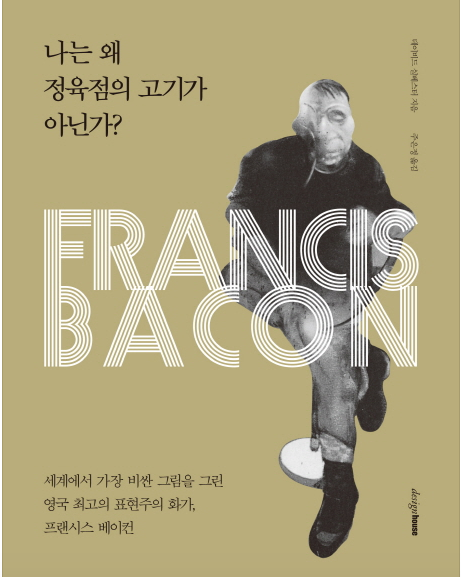

현대미술에서 '이론 따위 하나도 중요하지 않다.' 라는 걸 말하고 싶은 건 아니다. 또 미술은 이미지가 먼저냐 개념이 먼저냐 하는 식상한 주제를 논하려는 것도 아니다. 이미지가 중요한 만큼 작가가 파악하고 있는 미술의 흐름과 이론 지식 역시 동시대 미술에서 간과할 수 없는 '미술적' 요소임에는 틀림없다. 그럼에도 불구하고 미술 전시장을 돌아다니다보면 허탈할 때가 많다. 몇몇 예외적인 경우를 제외하고는 십년 전 신입생 때 처음 인사동에 가서 전시를 보았을 때의 느낌 그대로다. 솔직히 말해서 별로다. '난해함' 이었던 게 '관심 없음' 으로 변해갈수록 전시장에서 발걸음은 빨라진다. 대부분 미술 전시는 순전히 전시를 위한 전시 같다. 단지 화이트 큐브를 경배하기 위해 잘 설치된 '인테리어 아트' 처럼 보일 때도 많다. 그리고 전시장 한 켠에 비치된 장황한 텍스트를 읽는 순간 짜증은 배가 된다. 열에 아홉, 아니 백에 아은아홉은 이런 류의 전시가 아닐까. 베이컨의 인터뷰집 <나는 왜 정육점의 고기가 아닌가?>를 읽으며 시종일관 "우선 관객의 신경 감각을 진동시켜야 한다!" 라고 외치던 그의 고지식한 태도가 유난히 시원스럽게 느껴진 까닭이다.