Esta es la segunda parte (de tres) de un relato inspirado en el pueblecito de mi infancia.

PUEDES LEER LA PRIMERA PARTE AQUÍ.

Espero lo disfrutes :)

Relato original de: @elelobos

Ilustraciones por: @elelobos

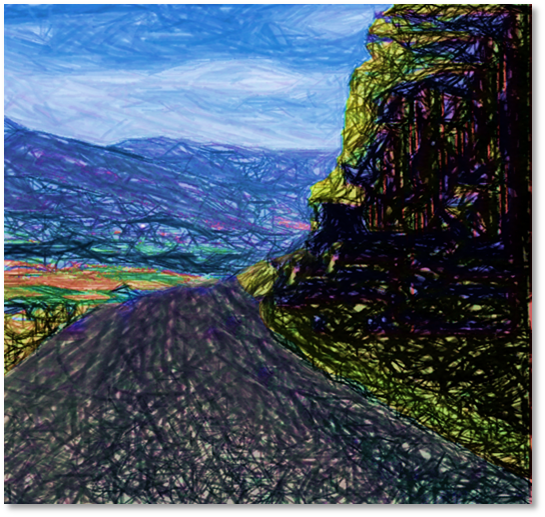

Después que Talita leyera la historia de la aparición de la virgen, el viaje prosiguió en silencio. Cruzamos el último de los puentes que ella había mencionado, e inmediatamente frente a nosotros apareció una bifurcación. Nos encontrábamos en la ladera de una gran elevación. Hacia el frente, la carretera desaparecía para dar paso a un barranco.

Si nos dirigíamos hacia la izquierda, subiríamos una montaña más alta que la de Zipayare hasta llegar a un pueblecito llamado La Aguja. Mientras que, hacia la derecha, bajaríamos por una carretera aún más estrecha que la que habíamos recorrido hasta entonces, aunque en mejor estado. Giré el volante y empezamos a descender. Disminuí la velocidad para que Talita pudiera buscar el río a su diestra.

A mi lado, el barranco daba paso a un amplio valle donde en ocasiones pude divisar fincas con vacas pastando cerca. En cambio, por el lado de Talita, se amontonaban árboles de hasta treinta metros de altura, y había tantos matorrales rodeándolos que no se podía divisar lo que se encontraba más allá —más fincas y ríos, podía haber apostado—. Era esa alta y espesa arboleda lo que ocultaba la luz y sumía nuestro viaje en las sombras. Se inclinaba amenazadoramente sobre nosotros dándome la inquietante sensación de que quería empujarnos hacia el barranco.

Me percaté de que estaba conduciendo muy cerca de la orilla. Enderecé el auto con rigidez y me puse en estado de alerta, aunque sabía que era una estupidez. Pero la pendiente empinada y la angostísima vía no ayudaron a aminorar esa sensación.

Súbitamente, la carretera empezó a mecerse frente a nosotros como si fuera un largo y azulado puente colgante columpiado por el viento. Estaba mareándome; el corazón me latía con fuerza. Nunca había temido a las alturas o padecido vértigo —nunca, jamás—, pero tenía serias sospechas de que eso era lo que me ocurría ahora. Me aferré al volante y me concentré en respirar.

—¡Para!

Frené con brusquedad, y de inmediato me giré hacia Talita.

—¿Qué...?

Ella bajó del auto apenas nos detuvimos. Se acercó a un árbol delgado y alzó la mano hacia la rama más cercana. Empezó a arrancar unos cuantos racimos llenos de bolitas verdes.

Me tensé al verla tan cerca de la arboleda, pero ella parecía encontrarse en su elemento a solo centímetros de esa opresiva muralla verdusca. Inspeccionó el suelo por un instante, luego regresó sonriendo.

—Mamones —anunció, mirándome con el regazo lleno de esas cositas redondas y verdosas.

—¿Qué son? —pregunté, tratando de dominar los nervios que me acuciaban.

—¡Es una fruta! —exclamó riendo—. Tani y yo los comíamos todo el tiempo. Bueno, cuando estaban en temporada. Suerte que ahora lo están.

Arrancó del racimo uno de esos mamones y lo mordió hasta que crujió. Luego abrió la cáscara con los dedos como si fuera un huevo. Dentro había una bolita brillante y un poco translúcida de color encarnado. Talita se la metió en la boca y empezó a chuparla. Gimió como si saboreara lo más delicioso del mundo; entonces me miró.

—Toma —dijo acercándome uno—. No lo muerdas, sabe horrible; solo chúpalo hasta dejarlo sin la carne. ¡Y no te tragues la semilla! —advirtió—. A Tani le daba por hacerlo cuando era pequeña y estuvo estreñida por semanas.

Lo tomé con suspicacia y seguí sus pasos. La carne tenía un gusto ácido y dulce, y una consistencia blanda y algo babosa; se desprendía con facilidad. No sabía mal, pero había comido frutas mucho mejores que esa, y estaba seguro de que Talita también. No entendía a qué venía tanto alboroto.

Puse el coche en marcha con la fruta aún en la boca. Me sentía inquieto, pero descubrí que chupar aquel extraño fruto de alguna forma me calmaba. Tomé otro del regazo de Talita, y antes de darme cuenta estaba cogiendo otro y otro, y otro más. Ni bien acababa con uno, me encontraba llevándome otro a la boca. Mi respiración se volvió breve y superficial, y rápidamente perdí la cuenta de cuántos mamones llevaba.

Me detuve avergonzado y con el corazón retumbándome en el pecho cuando por fin reparé en la actitud compulsiva que me dominaba; y necesité hacer uso de todas mis fuerzas para abandonar el pequeño e insidioso mamón que tenía en la mano. Llené mis pulmones con aquel aire húmedo y pesado, y los vacié con suma lentitud.

Seguíamos sin cruzarnos con otro auto. Con un escalofrío, reparé en que tampoco habíamos visto a otras personas; a pesar de que la ruta transcurría entre tres pueblos. Pasó un rato antes de que Talita volviera a gritar.

—¡Aquí!

Frené a solo dos metros de un pequeño puente con el asfalto hundido. Talita bajó y se acercó casi corriendo. Se inclinó sobre una barandilla desconchada y cubierta de maleza, y miró hacia abajo a través de una enmarañada red de árboles. Poco después regresó dando saltitos y me hizo señas para que retrocediera. La seguí en el auto mientras se adentraba por un camino de tierra en pendiente, oculto entre la maleza.

Al final estaba el río. Pequeño y cristalino, con un lecho de rocas de muy variados colores y tamaños. No era profundo, me llegaría hasta la cintura. Detuve el auto y bajé. Talita ya se estaba desvistiendo.

En la orilla opuesta, se alzaba sobre un barranco una fila de delgados árboles que se inclinaban protectores sobre el río, ocultándolo de los viajeros. Diminutas flores blancas, rojas y amarillas cubrían como un manto la escarpada ladera.

Me acerqué a la orilla, y observé el puentecito que se elevaba medio oculto a mi izquierda. Debajo había un gran desagüe por donde discurría una delgada corriente de agua que se adentraba en la montaña e iba a dar al valle. A ambos lados de la corriente yacían desperdigadas botellas rotas de bebidas alcohólicas que afeaban el paisaje.

Talita se había quedado en ropa interior. Llevaba una delicadísima tanga blanca y un sostén amarillo casi transparente. Por algún motivo, nunca combinaba su lencería.

Permanecí de pie, admirándola, mientras se adentraba lentamente en las aguas rozando la superficie con los dedos. Se detuvo frente a una pared ubicada al lado del puentecito y cubierta por enredaderas. Aun así, pude divisar algo escrito en grandes letras rojas. Talita sonrió de manera casi imperceptible. Me desvestí y me acerqué.

—¿Qué dice? —pregunté al llegar a su lado. El agua estaba muy fría y cientos de insectos revoloteaban por su superficie.

—Luche ama a Mariela —respondió con una sonrisa contenida.

—¿Los conociste? —pregunté al ver que no iba a seguir hablando.

—Sí. Luis José fue mi primer novio, y Mariela... —hizo memoria— Mariela fue reina de la feria antes que yo. —Se giró hacia mí y me habló con voz seductora—. ¿Sabes? Nunca he tenido sexo en un río.

Le sonreí con timidez, luego volví el rostro hacia la pared y me puse a observar los burdos trazos como quien admira una obra de arte; una obra muy fea. Parecía escrito por un niño. Las enormes y desiguales letras eran rojas, de un rojo muy oscuro, casi marrón. Parecía sangre.

—¿Con qué lo escribieron? —pregunté ceñudo.

Talita se puso a buscar algo en el lecho del río. Introdujo una mano y sacó una pequeña piedra escarlata.

—Con esto —dijo enseñándomela—. Si la frotas contra otra roca suelta un polvito rojo que mezclas con un poco de agua y puedes usar para escribir. —Buscó otra piedra y me mostró cómo se hacía. Las rocas soltaron un polvo anaranjado que rápidamente se fue tornando rojo al mezclarse con la humedad de sus manos—. ¿Ves? —dijo mostrándome las palmas manchadas—. Cuando estaba en secundaria algunos chicos lo usaban como tinte para el pelo —rió—. Se veían ridículos. Si lo mojas desaparece; es solo tierra.

—Ah. —Había perdido rápidamente el interés por las rocas. Sin embargo, seguía contemplando la burda escritura. Me sentía extrañamente cautivado por aquella declaración tosca e infantil. Alguien en serio quería que se supiera que Luche amaba a Mariela. Aunque ahora que lo pensaba, había escogido un lugar muy apartado y discreto para ello.

Mientras Talita se entretenía contemplando el viejo lugar de su infancia, me senté sobre una roca hundida y el agua me llegó hasta el pecho. Era refrescante, pero no podía evitar pensar que no deberíamos estar allí. O al menos, no ahora. Quizás otro día, más temprano; cuando hubiera sol, cuando el clima no fuera tan bochornoso. La inquietud que llegué a sentir mientras conducía no había desaparecido del todo, solo estaba escondida; y ahora había vuelto a emerger.

Talita se acercó tarareando una canción desconocida y se sentó a horcajadas sobre mi regazo, juguetona. Sonrió y me dio un beso breve y suave. Luego se apartó un poco para dirigirme una mirada cargada de intención, y volvió a besarme, esta vez con mayor ahínco. Me aferré a su cintura mientras le devolvía el beso; mi respiración se fue tornando pesada. Talita se apretó aún más contra mi pecho y empezó a contonearse lentamente sobre mi entrepierna. Rápidamente comencé a endurecerme. Pero entonces alguien gritó.

Continuará...

¡GRACIAS POR LEER!

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International