지은 지 120년이나 되었다는 고택에 머물렀던 그 날에는 초저녁부터 비가 내렸다. 오래된 집의 내부는 고요하고 어두컴컴하고 서늘했다. 드문드문 밝혀 놓은 백열전구의 빛과 온기가 공간을 충분히 채우지 못 하는 탓이었다. 벽면에는 사쿠라와 두루미가 수놓아진 보라색 기모노, 뭐라고 쓰인 것인지 알 수 없는 붓글씨, 허옇게 분칠을 한 게이샤들의 오래된 흑백 사진 따위가 붙어있었다. 그중 하나는 치아를 드러내며 환하게 웃고 있는 게이샤의 사진이었는데 그녀의 얼굴은 조금도 아름답지 않았고 몹시 괴기스러웠다. 마룻바닥과 계단에서는 발을 디딜 때마다 끼익 끼익 소리가 났다. ‘으스스하다’라는 것이 그 집의 전체적인 분위기를 표현하기에 가장 정확한 표현이지만, 나름 교토 힙스터스러운 젊은 일본 남자가 ‘120년 된 낡고 오래된 으스스한 집’의 이용 규칙에 대해 무려 무릎까지 꿇고 설명해주었기 때문에 나는 비로소 약간의 미소를 지을 수 있었다.

후통 어떻게 까는지 알지? 행운을 빌어!

2층의 내 방까지 짐을 옮겨다 준 교토 힙스터는 쌍따봉을 날리고 사라졌다. 그의 이름은 나오였다. 어째서 이부자리 까는 일에 행운까지 빌어주는 것일까. 서양인 게스트들이 각종 기이한 방법으로 후통 세팅을 시도하다가 결국 그의 도움을 청하는 일이 많았겠지. 커튼을 젖혀 창밖 풍경을 확인했다. 빗소리 외에는 아무것도 없었다. 교토에서의 첫 번째 방, 그러니까 공포의 주문 소리를 들었던 그 방에서는 창문을 열면 공동묘지가 내려다보였는데...

레트로 스탠드의 불을 밝히고, 그대로 쓰러졌다. 몸을 뒤척일 때마다 다다미 바닥이 낑낑거렸다. 신경이 쓰였지만, 몸을 일으켜 이부자리를 깔기에는 이미 늦어버린 후였다. 뿌리를 내려버리고 말았기 때문이다. 누군가 포크레인을 몰고 와 나를 캐내지 않는 이상 자리를 털고 일어난다는 것은 불가능했다. 나는 꼼짝도 하지 않고 다다미 냄새와 빗소리에 집중했다. 낮에 내내 쏘다녀서 꽤 지쳐있었기 때문에 쏟아지는 졸음을 막아낼 도리가 없었다. 금세 기절하듯 잠에 빠져들었다.

눈을 떴을 때는 여전히 비가 내리고 있었다. 방안에 한기가 가득했다. 그제야 이부자리를 깔고 다시 그 안에 들어가 누웠다. 빳빳하고 바삭한 시트의 촉감을 느끼며 체온과 함께 이불 속이 따뜻해지기를 기다렸다. 벽 너머로는 옆방 사람들이 두런두런 이야기를 나누는 소리, 부스럭부스럭 짐을 푸는 소리가 들려왔다. 나오가 밤 10시 이후로는 조용히 해야 한다고 신신당부를 하였는데, 이 정도로 방음이 전혀 되지 않는 방이라면 낮밤이 문제가 아니다.

나는 저혈당이라 배가 고프면 식은땀이 나고, 목소리가 작아지고, 시야가 흐려진다. 그런 증상이 찾아오면 즉시 무언가를 먹거나, 증상이 찾아오기 전에 제때 밥을 먹어두어야 하는 것이다. 그런데 점심을 먹고 한참이나 시간이 지났음에도 불구하고 어쩐 일인지 조금도 허기가 들지 않았다. 이상한 일이었다. 이 방이 결국 나를 삼켜버렸구나! 원래 계획대로라면 동네에 점 찍어둔 이자카야에서 밥을 먹고, 드랙퀸 파티에 가야 했지만 이불을 코밑까지 끌어올리고는 결국 다시 눈을 감고 말았다. 빗소리가 미쳐버릴 만큼 좋았다.

눈을 떠보니 시간은 자정을 향해가고 있었다. 네시에 체크인을 하고는 여덟시간을 꼬박 졸다 뒤척이다 한 것이다. 야끼도리, 드랙퀸, 맥주, 내 맥주... 움직이지도 않을 거면서 아쉬운 생각이 들었다. 공기 중엔 시큼한 오렌지 주스가 찰랑거렸다.

유튜브에서 ‘감각의 제국’을 검색했다. 틀림없이 ‘감각의 제국’으로 향하는 의식의 흐름이 있었을 텐데 선명하게 기억나지 않는다. 12월의 삿포로를 생각하고, 하루키의 댄스 댄스 댄스를 생각하고, 콜걸이었던 메이와 키키를 생각하고, 그러다가 감각의 제국에 다다른 것 같기는 한데... 영상 속에서는 기모노를 입은 여자가 콧수염을 가진 남자의 몸 위에서 그의 목을 조르고 있었다. ‘Are you ready?’라는 자막이 반복적으로 흘렀다. 콧수염맨이 희미하게 웃었다. 그 미소는 준비가 되었다는 메시지 같이 보였다. 목을 졸리기 전에는 어떤 준비를 해야 하는 걸까. 또 다른 영상에서는 다른 남자가 목을 조르던 여자의 뺨을 때리고, 팔을 꼬집었다. 그녀는 몸을 뒤틀며 ‘모또 모또’라고 했다. 모또 모또라니. 귀여운 말이다. 모또 모또는 친구가 일본 야동의 주요 대사라고 가르쳐준 몇 가지 중 하나인데, 실제로 들어본 것은 처음이었다. 그러고 보니 여자 주인공은 이 집 1층 벽면에 붙어있었던 사진들 속 게이샤의 모습과 매우 비슷했다. 영화 속에 나오는 공간도 이 집의 분위기와 매우 닮았다. 아, 이 집이 연결 고리다.

코끝을 스치는 다다미 냄새는 꼭 마리화나 냄새 같았고, 타닥타닥 빗방울이 슬레이트 치는 소리가 고막을 두드리는데 짜릿했다. 이 으스스한 집은 내게 쾌감을 가져다주고 있었다. I am ready! 빗방울 듣는 소리와 다다미 냄새에 취해 죽을 기세로 다시 눈을 감았다. 참으로 소박한 감각의 제국이었다.

새벽 세 시 반에는 화장실에 가고 싶어져 눈을 떴다. 이자카야의 영업 종료 시각까지 30분이 남았군, 이라는 생각을 굳이 했다. 파티 포스터 속 드랙퀸들은 집에 돌아갔을까, 하는 생각도. 공용 화장실은 아래층에 있었다. 나는 ‘도저히 안 되겠다’라는 생각이 들 때까지 참았다. 일단 귀찮았고, 좀 더 정확하게는 화장실에 가는 것이 무서웠기 때문이다. 좁고 가파른 나무 계단을 내려가 오른쪽으로 보이는 텅 빈 다이닝룸을 지나, 슬쩍 내다보이는 조막만 한 중정을 지나, 커다란 거울이 달린 세면대를 지나, 낮에는 카페로 이용되는 로비의 테이블이 복도 끝에 보일 때 즈음 왼쪽에 화장실이 나타나는데, 그 모든 으스스한 장면들을 어둠 속에서 무덤덤하게 마주하기에 나는 꽤 겁이 많은지라 어지간해서는 피하고 싶었지만, 이제는 정말 쌀 것만 같았다. 첫 번째 걸음으로 밟은 나무 계단이 지르는 비명은 영원할 것 같았다. 두 번째 걸음은 더욱 가만 내디뎠다. 비명은 더 날카로워졌다. 보라색 두루미 기모노를 입은 여자가 식탁에 앉아있으면 어떻게 하지. 세 번째 걸음을 계단 위에 과감하게 내려놓았다. 거울 속에 치아를 드러내며 환하게 웃고 있던 사진 속 게이샤가 보이면...

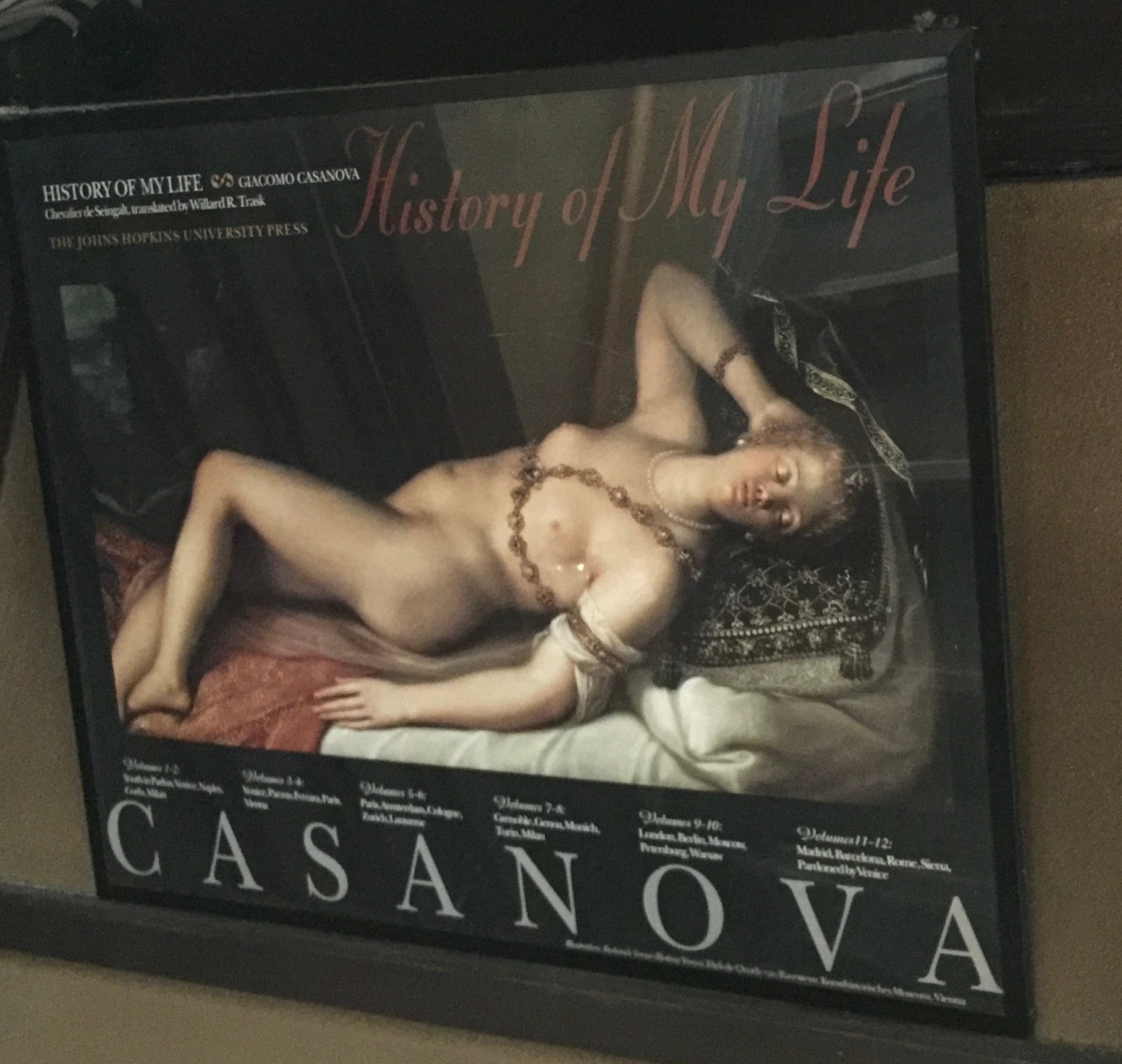

다음 날 아침 체크아웃을 하기 위해 자리를 비운 직원을 기다리고 있었는데, 전날에는 보지 못했던 그림을 2층으로 올라가는 또 다른 계단 앞 벽면에서 발견했다.

존스 홉킨스 대학 출판사에서 출간한 6권짜리 카사노바 자서전의 표지 그림이다. 그녀의 몸에 감긴 것은 장신구일까, 쇠사슬일까.

감각의 제국의 황제였던 카사노바는 그의 자서전에 이렇게 썼다.

Cultivating whatever gave pleasure to my senses was always the chief business of my life.

그의 말에 크게 공감했다. 이 집을 떠날 때 즈음 나는 감각의 제국의 황제가 될 준비를 마쳤다.

이 글은 스팀 기반 여행정보 서비스

trips.teem 으로 작성된 글 입니다.