바람이 좋은 가을날이었다. 영화를 보고 나온 우리는 건물 옥상에 마련된 공원을 찾았다. 우리 발밑으로 수많은 차들이 불빛이 되어 어두운 길을 분주히 헤맸고, 그 너머로 칠흑 같은 한강이 배경처럼 펼쳐져 있었다.

한껏 기분 좋아진 네가 찾을 수 없는 불빛 하나를 가리킨다.

“저기 봐봐. 진짜 예쁘지?”

그러면서 넌 내 얼굴을 빤히 바라본다.

“응. 꼭 우리만 멈춰 있는 거 같아.”

수 없이 흐르는 불빛들. 그 불빛 사이로 우리의 시간만 멈춘 듯 느릿하게 흘렀다.

“다들 어디로 가는 걸까?”

한강으로부터 선선한 바람이 불어왔다. 넌 바람이 헝클고 간 머리를 정리해 왼쪽 어깨로 넘겨 모았다.

“글쎄…. 퇴근해서 집으로 가는 길 아닐까?”

“흠, 이 시간에 집에 가는 건 좀 불쌍한데.”

열한 시에 가까운 시간이었다. 막차를 생각하면 짧게는 십 분, 길게는 삼십 분 뒤엔 우리도 저 불빛 속으로 들어가야 했다.

너는 내게 몸을 돌리며 장난스런 표정을 짓는다.

“혹시 또 모르지. 사랑하는 사람과 사랑을 나누러 가는 길인지도.”

“…변태.”

넌 아무것도 모르겠다는 듯 어깨만 으쓱해 보였다. 공원에는 우리 말고도 여러 커플들이 야경을 보며 제각각의 시간을 보내고 있었다. 다시 시원한 바람이 우리를 스치고 지나갔다.

“흠음, 시원하다.”

“난 좀 추워.”

너에게는 바람이 찼는지 손을 모아 비볐다. 난 그런 너의 손을 양손으로 감쌌다.

“따뜻한 거라도 사 올까?”

넌 고개를 저었다.

“싫어. 그냥 계속 같이 있어.”

“그럼 안으로 들어갈까?”

넌 다시 고개를 저었다.

“아니. 여기가 좋아.”

하지만 내 손 안에서 꼬물대는 너의 손은 금세 깨질 것처럼 차가웠다. 평소 머리를 한쪽으로 넘기면 시원해 보이던 너의 하얀 목도 지금만큼은 얼음장처럼 창백해보였다. 그럼에도 넌 이곳에 남으려 든다. 지금 이곳, 이 시간을 벗어나면 두 번 다시 못 올 것을 예감한 것처럼.

너의 눈은 다시 사랑을 나누러 가는 길인지도 모르는 수많은 불빛 속으로 들어갔다.

“그럼 이렇게 하자.”

난 너의 뒤로 가 가슴에 안았다. 너는 힘을 풀어 내게 몸을 맡겨온다. 너의 머리칼이 바람에 맞춰 내 목을 간지럽히고 나와 맞닿은 너의 심장이 내게서 함께 뛰었다.

“어때? 따뜻하지?”

“으응. 넌 항상 따뜻하네. 난 항상 차가운데.”

“그러게. 널 다시 만났을 때도 내게 그렇게 차가울 수가 없었는데 말야.”

널 다시 만난 건 일 년 전 종로의 ‘피앙’이라는 카페였다. 추운 날이었다. 몸을 녹이기 위해 들어간 카페 창가 자리에 네가 앉아있었다. 우리는 누가 먼저랄 것도 없이 서로의 존재를 알아차렸다.

옛이야기를 꺼내서일까. 넌 뾰룡퉁하게 말했다.

“그럼 그냥 지나가지 왜 아는 체 했냐?”

“네가 가지 말라고 말하던걸?”

“내가 언제? 거짓말도 잘해요.”

카페 안에서 너는 내게 말하고 있었다. 그냥 지나가라고. 아는 체 하지 말라고. 너의 눈, 너의 분위기, 너의 모든 것이 내게 말하고 있었다. 반갑지 않은 사람. 그럼에도 불구하고 난 너에게 '잘 지냈어?'라는 흔해빠진 인사말을 건넸다.

너의 눈처럼 하얀 목에 입을 맞췄다.

“그러는 너는 왜 내게 온 거야?”

“넌 항상 날 웃게 만들잖아. 그래서 그랬어. 그러면 안 되는 걸 알았지만 그럴 수밖에 없었어. 원래 마음은 머리의 말을 안 들으니까.”

넌 고개를 살짝 기울여 내 가슴에 기대었다.

“그럼 넌 왜 날 사랑하게 됐어? 내가 그렇게 차갑게 굴었는데.”

난 잠시 고민하는 척하고 대답했다.

“음…. 못생겨서?”

넌 몸을 가볍게 흔들며 내게 다른 대답을 갈구한다.

“장난치지 말고. 나 진지하단 말야.”

“진짜야. 오뚝한 코도 못생겼고, 진한 쌍꺼풀이 있는 두 눈도 못생겼어. 작은 입술도 되게 못생겼어.”

넌 내 품 안에서 벗어나려 버둥거렸다. 그럴수록 나는 널 더 꽉 안았지만 결국 넌 내 품을 빠져나왔다. 넌 날 마주하며 한쪽 눈을 찡그리며 아랫입술을 살짝 깨문다. 그리고 잘못이 있는 아이에게 훈계하듯 말한다. 오른손으로 머리를 쓸어 넘기며 자못 엄숙한 표정으로.

“너 진짜 계속 이럴 거야?”

내가 뭔가 잘못한 일이 있으면 넌 언제나 같은 표정을 지었다. 큰소리를 잘 못 내는 넌 이렇게 화났음을 내게 알렸다. 그렇지만 난 너의 이런 표정을 사랑했다. 치켜세운 너의 눈썹을 사랑했고, 한쪽으로 쓸어 넘긴 너의 머리를 사랑했고, 잘근 문 너의 입술을 사랑했다. 난 언제나 너를 사랑했다.

다시금 바람이 분다.

“으, 춥다 추워.”

그러면서 난 얼렁뚱땅 너를 안는다. 넌 손으로 날 밀어내지만 곧 내 가슴에 얼굴을 파묻었다. 우리와 비슷한 시기에 온 한 커플이 공원을 빠져나갔다. 밤이 깊어질수록 바람은 점점 차가워졌고 불빛들은 더 밝게 빛났다.

“우리도 그만 갈까?”

내가 묻자 넌 내 허리에 감았던 손을 풀고 날 올려봤다.

“어디로?”

난 너의 눈을 피해 처음보다 많이 줄어든 불빛들을 바라보며 말했다.

“음…. 우리 집?”

“…변태.”

우리는 마지막으로 공원을 빠져나왔다. 그리고 두 번 다시 이 공원을 찾는 일은 없었다.

“여보?!”

난 불현듯 들린 아내의 목소리에 놀라 얼른 대답했다.

“아, 응. 무슨 일이야?”

“무슨 일은…. 불러도 답이 없으니까 그렇지.”

아마도 방에 들어오기 전에 아내가 여러 번 날 부른 모양이다. 아내는 양손에 들고 있던 머그컵 하나를 내 앞에 내려놓았다. 고소한 커피 향이 방안을 가득 채우기 시작했다.

“고마워.”

“뭐 하고 있었어?”

“아, 잠깐 생각 좀.”

난 아내가 타 온 커피를 한 모금 마셨다. 따뜻했고 달콤했다. 아내는 책상 한쪽에 걸터앉았다. 그녀의 손에는 내 것과 같은 모양의 머그컵이 들려져 있었다.

“무슨 생각을 했기에 부르는 소리도 못 들을까? 혹시 첫사랑 생각이라도 한 거야?”

아내는 호기심 가득한 목소리로 물었다. 난 커피만 마실 뿐 대답하지 않았다. 내가 바로 대답을 않자 아내는 들고 있던 머그컵을 내려놓았다. 그리고 한쪽 머리를 쓸어 넘겼다.

“어?! 뭐야? 진짜야? 진짠 거야? 첫사랑 생각한 거야?”

그리고는 검지로 내 팔을 꾹꾹 찌르기 시작했다. 난 그저 그런 아내를 바라만 봤다. 장난기 가득한 익살스러운 표정. 아마도 아내는 내가 대답을 할 때까지 날 괴롭힐 것이다. 언제까지고.

난 멈출 줄 모르는 아내의 손을 잡으며 말했다.

“아니, 그때의 너.”

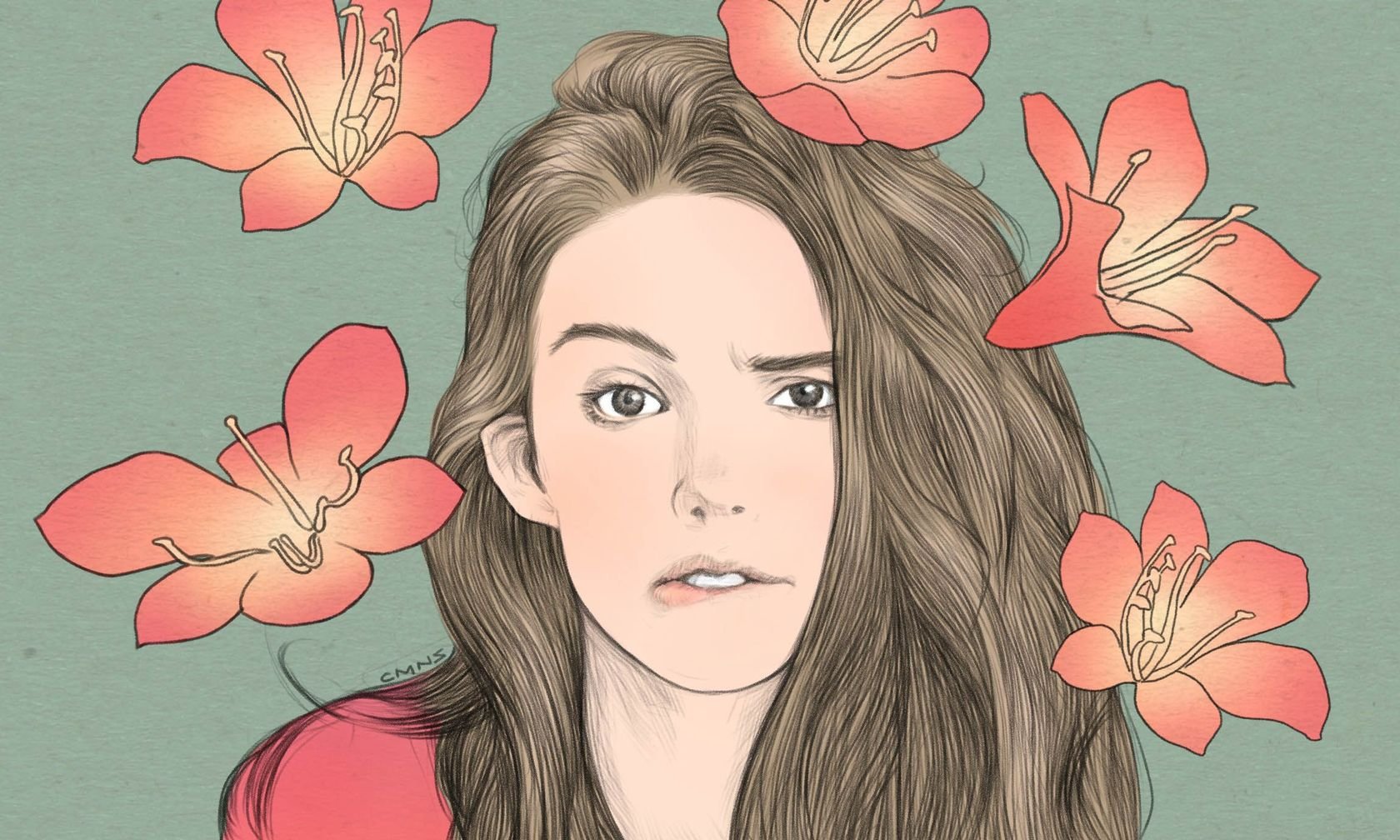

@zzoya님의 그림작가&글작가 콜라보 이벤트에 참가하려 잠시 이불 속에서 나온 꽃잎지던날입니다. :)

좀 더 일찍 써 올리려했는데 그놈의 게으름 때문에 역시나 늦은 시간에 글을 올리게 됐네요.

제가 쓴 글은 최근 너무나 예쁜 그림으로 저희의 눈을 즐겁게 해주시고 있는 @thecminus 님의 그림에서 영감을 받아 작성하게 됐습니다. 그림처럼 예쁜 사람이 저런 표정으로 누군가를 바라봐준다면 얼마나 좋을까하는 상상에서 시작된 글입니다.

@thecminus 님의 원본 그림은 이곳에서 감상하실 수 있습니다. 부디 @thecminus 님의 예쁜 그림에 제 글이 누가 되지 않기를 바라며 이만 줄이겠습니다.

애정합니다. 여러분 행복하세요. :)