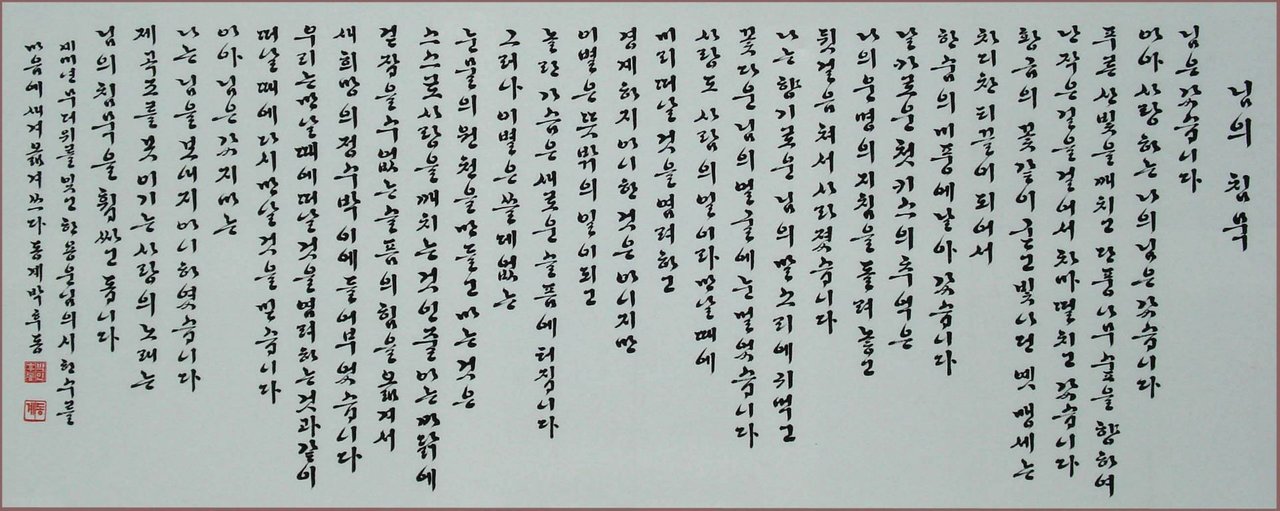

님은 갔습니다. 아아, 사랑하는 나의 님은 갔습니다. 푸른 산 빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 차마 떨치고 갔습니다. 황금의 꽃같이 굳고 빛나던 옛 맹세는 차디찬 티끌이 되어서 한숨의 미풍에 날아갔습니다. 날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음쳐서 사라졌습니다. 나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고 꽃다운 님의 얼굴에 눈멀었습니다. 사랑도 사람의 일이라 만날 때에 미리 떠날 것을 염려하고 경계하지 아니한 것은 아니지만, 이별은 뜻밖의 일이 되고 놀란 가슴은 새로운 슬픔에 터집니다. 그러나 이별을 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은 스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에, 걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어부었습니다. 우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다. 아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다. -한용운

1

아마도 이별을 대하는 시로 이처럼 멋진 시는 없을 것도 같다. 중학교 때인지 고등학교 때인지 국어 교과서를 통해서 알게 되었는데 해석이 답답했다. 왜 ‘님’을 꼭 ‘국가’로 해석 틀에 어거지로 끼워 가르치고 있는지 반동심리가 일어났다. 그냥 한 남성이 떠나가는 ‘님’에 대하여 이별을 곰삭히며 덤덤하고 아름답게 서술한 것으로 그대로 이해하면 안 되는가? 이러한 행태가 감성의 다양화를 억압하는 교육의 폭력성 중 하나라고 생각이 되었다. 80년대는 금지곡도 많았고 대학생 데모도 많았던 시절이었다. 하긴 그당시 데모하는 대학생들도 내눈에는 눈돌아간 미친 형 혹은 누나같았다. 낭만이라고는 없는,

지금 교과서에서는 어떻게 가르칠지 궁금하다. 벌써 30년이 다 되가니 강산이 바뀌어도 3번은 바뀌었기 때문이다.

2

떠나가는 님은 침묵한다. 님과 함께 했던 그 시절의 경험은 달았던 향기였다. 그러나 지금 내 마음 속 그녀와의 추억은 쓰고 아린 향기로 남았다. 이별을 대하는 사나이의 마음은 다양하다. 개성시대이니까,

머리에 피도 안마른 사춘기때 기타를 배우면서 감성을 실어서 가시리의 ‘한(恨)’을 노래했다. 사랑에 대한 경험은 없었지만 어린 마음에 이 아재는 ‘어떻게 그렇게도 애절하게 부를 수 있을까?’ 생각했다. 50으로 향해가는 이 시점에 다시 들으니 그 가수는 아재가 아니라 20대 청춘이었을 것이다. 아직 이별 경험이 일천한 젊은이였을 것이다. 노랫 말도 슬프고 목청도 슬프다. 나도 모르게 동조화가 되어 소름이 돋는다. 그리고 술푸고 싶다.

ps. 이 노래는 볼륨을 키워놓고 불을 끄고 조용히 들어야 한다. 그리고 함께 가시리잇꼬 목청에 덜덜거리기,

이별이란 없는 거다. ‘님’ 이든 ‘나’든 이 세상 종치기 전까지는 완전한 이별이 아니다. 같은 숨을 쉬고 이 지구상에 살기 때문이다. 덤덤하게 이별을 받아들이자고 하는데, 꼭 너와 사랑이 이루어져야만 할 필요가 없다는 합리화이기도 하다. 인연따라 세태에 흘러가자고 하는 것이다.

맞는 말이긴 하다. 분위기가 좀 깨는 말이지만, 사실 이별하면서 이렇게 말하는 새끼는 인간말종이다. ‘갑’과 ‘을’의 사랑관계에서 ‘갑’에 위치한 ‘새끼’이거나 ‘년’이다. 아니면, 집착없이 사랑을 하는 ‘제비’이거나 ‘여우’가 떠나가면서 상대방에게 잔인한 합리화를 하는 것이다.

감성 제로 피터이기 때문일까? 고등학교때는 캬~ 좋다하며 들었다. 그런데 이시점에는

너무나 사랑하기 때문에 헤어진다는 그런 말도 C發 욕 나온다. (가식적인 것들!)

너무나 사랑하기 때문에 헤어지는게 아니라 너무나 나를 너보다 사랑하기 때문에 헤어지는 것이다. 좀 솔직한 것이 낫다. 이별이란 것은 단지 인연따라 흘러가는 것일뿐,

이 노래의 Remake version도 참 좋다. 조규찬도 노래를 참 잘 부른다.

5

‘을’의 감성을 제대로 삭히면서 부른 노래라고 생각된다. 사실 ‘나’는 ‘을’이었던 적이 99.9%였다. 그래서 이 노래가 좋았다.

그런데, 잘 생각해보면 내가 ‘을’이었다기보다는 집착과 진상의 복합체였던 것으로 이 시점에 과거를 제 3자적 관점으로 보게 된다.

그러나 ‘사랑’이란 것이 ‘집착’과 ‘애달픔’이 없다면 ‘충만한 감성’을 느끼지 못할 것이다. 무미無味한 사랑이라면 그건 사랑이라기보다 종교적으로 경건한 ‘자애’ 아니면 ‘자비’일 것이다. 흥분되지가 않는다.

6

잔인하게 침묵을 남기고 떠나는 바로 그님 앞에서 ‘후두둑 댕강 떨어지는 동백꽃 눈물’을 이렇게도 ‘한(恨)’스럽고 맛갈스럽게 부른 가수가 또 있을까? 과거 포스팅[21세기 時景] 중년 남자 송창식 선운사(禪雲寺)의 상징을 노래하다의 노래 를 다시 소환하였다.

시작도 해보지 못한 사랑이다. 숫기없는 소년이 떠나가는 소녀를 바라본다. 나도 이런 적 많다. 못 먹는 감 찔러나 봐야지 하면서도 짤새가슴 콩닥콩닥거림 때문에 그냥 바라만 보다가 끝난 경우가 참 많았다. 그렇다고 대쉬한다고 된다는 보장도 없다. 쪽팔리니까,

차라리 삭힐 줄? 아는 김정호가 나을지도 모르겠다. 그런데 마음속으로는 여러번 자학한다.

뷰웅신!

8

HONEY (Lyrics) - BOBBY GOLDSBORO

대충 내용이 그녀와 함께심고 가꾸었던 나무를 보고 그녀와의 추억을 회상하는 노래인데, 그녀가 죽은거 같다. 잔잔한 노래지만 슬프다. 나는 원래 슬픔을 이렇게 덤덤하게 부른 노래가 더 슬프게 느껴진다.

아마도 상실에 대한 회상은 삭혀졌기 때문에 더 슬플 것이다. 슬퍼서 감정이 북받친 것보다 그 슬픔을 쳐다보며 감정을 쓸쓸하게 바라볼 수 있는 담담한 여백이 있어야 슬픔이 슬픔 같을 것이다. 아마도 이것이 ‘한(恨)’의 승화일 것이다. 슬픔이 울체되어 쌓여있는 것이 아니라 슬픔이 녹아가면서 연인과의 추억이 사라져 버리는 것에 대한 아쉬움도 더불어 느껴가는 것이다. 시간은 명약이기도 하고 여백이 남아 더 구슬프게 만들기도 한다. 이것은 병이 아니라 자연스러운 인간의 감정사이다. 그리고,

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다. 아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다.

잔잔함과 함께 님에 대한 기억도 언젠가는 사라져 버릴 것이고 새로운 님이 오시거나 아니면 말고...

짝퉁 & 땜방 불금뮤직

[몽념수필(夢念隨筆)] 쓰끼다시

Deep purple의 노래로 사색하기

프린스 최고의 노래들

‘나는 고양이로소이다’와 ‘호질(虎叱)’

인공지능과 좀비의 뮤직비디오

사이먼과 가펑클, 정성(靜聲)을 노래하다/Sound of Silence

타악기의 추억2/ Led Zeppelin의 존보넴에서 영남농악 그리고 수피댄스

Anita, 동조화(Synchronization)를 노래하다(In my little corner of the world)

하늘의 도는 반복됨을 즐긴다(天道好還)

별빛을 주제로 한 노래

야구 시청의 미학(味學)

90년대를 회상하며

19금인척 느끼honey 끈적honey 촉촉honey Song들

해철과 빌리, 원맨 아카펠라로 인생과 사랑을 읊조리다

꿈에 관하여 썰을 풀다

달을 보며 음악을 맛보다[관월미음(觀月味音)]

특별한 주제 없이 쓰다가 주제가 만들어지는 짝퉁 불금뮤직/ 그래서 사랑, 이별, 그리고 홀로 사는 인생

원곡만큼 아니 원곡보다 Remake-1/ 짝퉁 불금

찬바람이 불면(不眠) 쉬(she) 생각나는 노래

락커의 변신은 무죄

영화 속에서 댄스곡을 리메이크하다

이번에는 Animal Song으로 갑니다

40대 아재들의 추억의 댄스곡 소환 : #1|#2|#3|#4